1989年シューマン国際コンクールの思い出〜米川幸余〜

1989年東ドイツのツヴィッカウで行われたシューマン国際コンクールで第2位を頂いた時の記録です。ベルリンの壁がなくなる直前、東ドイツ時代のコンクールの模様を参加者目線で綴りました。

前置き

1989年7月のある日、私は留学先のオーストリアから一時帰国した。一年ぶりの日本は梅雨の季節で、湿っぽい空気が肌にまとわりついた。

私の手荷物の中はあの有名なマイセンの陶器で一杯だった。ティーカップ2客。ティーポット、シュガー入れ、ミルク入れ、花瓶。絵柄の違う3枚の皿。

これらは単なるお土産ではない。私が6月に受けた東ドイツのロベルト・シューマン国際音楽コンクール・ピアノ部門で2位をいただき、その賞金で買った思い出深い品なのだ。

ロベルト・シューマン国際音楽コンクールは4年に1度、東ドイツの南部、ツヴィッカウというシューマンの生地で行われ、今年1989年は第10回目を迎えた。

ピアノ部門と声楽部門があり、過去にはアンネローゼ・シュミット(第1回1位)、デジュー・ラーンキ(第6回1位)、ディーナ・ヨッフェ(第7回2位)、ペーター・エゴロフ(第7回1位)、以上ピアノ部門、声楽部門では白井光子さん(第7回1位)などが入賞している。

ざっと見てみると東側の入賞者が大変多い。東側の大きなコンクールとしては、ポーランドのショパンコンクール、ソ連のチャイコフスキーコンクールが有名だが、私はこのシューマンコンクールに関して言えば実際参加してみるまで詳しいことはほとんど知らなかった。

しかし今コンクールを終え、このコンクールの意義を考えてみると、先の2つのコンクールに負けず劣らず素晴らしいものがあった。

ここでは私の体験をもとにこのシューマンコンクールを紹介したい。

私は1988年秋からオーストリア・ザルツブルクのモーツァルテウム音楽院に留学し、ペーター・ラング氏の元でピアノを学んでいる。

今までにもいくつかコンクールを受けてきたが、コンクールというものは勿論人と人との競争ではあるのだが、それよりまず自分の精神力、体力への挑戦の場でもある。

自分のベストを尽くしたいという真摯な姿勢からコンクールでは時に名演が生まれる。また、時にプレッシャーで自分の力を出しきれず惨めな結果に終わることもある。

私は経験を積むという意味でコンクールには否定的ではない。そこで私は留学してすぐ先生に何かコンクールを受けてみたいと相談を持ちかけた。すると先生から「シューマンコンクールはどうですか」と勧めていただき準備を始めることになった。

念を入れてじっくり勉強するのに時間は充分あった。

しかし長いと思っていた準備期間も意外と早く過ぎ去り、コンクールはもう目前に迫っていた。1989年の5月も終わりに近づいていた。

[5月31日]ザルツブルクからツヴィッカウへ

コンクール委員会からの連絡によると、今日の夜までに東ドイツのツヴィッカウに到着しなくてはならない。

重いトランクを持って朝7時、オーストリアのザルツブルクの駅を後にした。ツヴィッカウまでは西ドイツのミュンヘンで乗り換えて9時間かかる。列車は1日1本しかない。

列車には食堂車もないばかりか何も売りにも来ない。みんな自分の座席でそれぞれが持ってきたパンやチーズをかじっている。私のバッグの中にもヨーグルトやバナナ、りんご、そして「のり巻き」が入っていた。

こののり巻きは同じラング先生門下の台湾からの留学生、チンミン(静敏)が夕べ持ってきてくれたものだ。「幸余は練習に忙しくてきっと時間がないだろうから」と、私のために作ってくれたのだ。そんな静敏の優しさが心に沁みた。私を応援してくれている友人のためにも、コンクールでは最善を尽くしたいと思った。

やがて国境駅に着き50分程止まる。パスポートを見せると「シューマンコンクールですね」と、国境警備隊の人に言われ問題なく済んだ。

やっと16時半、ツヴィッカウの駅に着いた。ホームの階段を降りていくと「シューマンコンクール参加者ですか」と学生に声をかけられた。出迎えの人であった。私は彼女に連れられてホテルまでたどり着いた。

ホテルツヴィッカウは駅から歩いて2、3分のところにあり、コンクール開催期間中は全参加者がここに寝泊まりするのだ。コンクール事務局もここに置かれている。

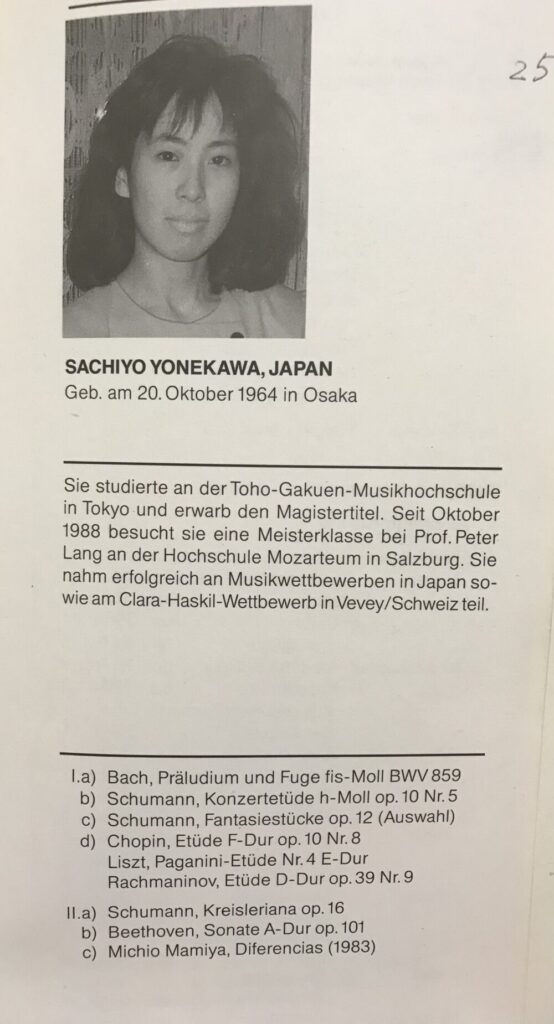

早速事務局に行くとホテルの部屋番号と食事の券を渡され、演奏順のくじ引きがあった。私は25番。ピアノ部門の申し込みは58名だから、ちょうど真ん中あたりだろう。

部屋は2人の相部屋で洗面台がついている。大抵、同国人同士で相部屋となるらしく、私は日本人参加者のAさんと同室になった。トイレとバスは共同で各階にあるが、バスはシャワーがなく、水道の蛇口がついているだけで少し不自由である。

早速、夕食を食べにホテルの食堂へ降りていく。食事券を渡し、2種類のメニューから一方を頼んだ。

東ドイツは食生活が貧しいと散々聞かされていたので覚悟を決めていたのだが、出てきたトーストの上に肉がのった料理は大変美味しく、パクパクと平らげてしまった。もしかしたら食事は楽しみのひとつになるかも、と希望を抱き始めた。

食事の後、今日は朝に家を出て以来ピアノを弾いていないので練習を希望すると、先程の学生がまた私を音楽院まで案内してくれた。

ホテルから歩いて十数分のところに古いレンガ造りの2階建てが3棟建っている。これがロベルト・シューマンコンセルヴァトワールである。受け付けで2時間の練習を申し込んだ。グランドピアノのある部屋は少ないらしいが運良くあいていた。

あちらこちらの部屋から練習の音が聞こえてくる。最終審査でのシューマンの協奏曲を練習している人もいる。

私は聞いたこともないメーカーの古いピアノの前に座り、ゆっくりと練習を始めた。覚悟はしていたが、やはりピアノは良くない。

長時間このピアノで練習していては、指の感覚がおかしくなってしまう。指の運動機能の低下を防ぐ程度の練習にしかならない。隣からは私が弾くのと同じ曲が聞こえてくる。

今日は列車に揺られ、頭がボーッとしている。この辺でやめよう…と練習を切り上げた。

ホテルに帰ってプログラムを見る。

参加者全員の顔写真、略歴、演奏曲目がアルファベット順に載っている。日本人は私を含めて3人。ソ連からは6人も来ている。みんな若い。(このコンクールは年齢制限が25才まで)

見ているうちに、大変なところに来てしまったなぁという気がしてきた。今日はとにかく疲れをとって体調を整えることだ。早くにベッドに入ったが、車の音と、隣の部屋のタイプライターを打つ音が気になりなかなか寝つけなかった。

[6月1日]献花とF・ディスカウコンサート

第1次予選は今日からかと思っていたら、どうもそうではないらしい。16時からシューマンの生家でセレモニーがあるとのこと。

1次予選は明日からのようだ。それまで自由なので練習をしようとコンセルヴァトワールに行ったがグランドピアノのある部屋はひとつもあいていなかった。みんな朝7時に予約に来たそうだ。明日は朝早く予約に来ようと思い、仕方なくこの日はアップライトピアノでの練習となった。

16時になると皆シューマンの生家に集まった。一階はサロンになっていて、ちょっとしたコンサートができる空間になっている。二階は展示室で、自筆譜や肖像画、シューマンの使ったピアノが置かれている。

委員長の挨拶の後、参加者全員にカーネーションの花が一本ずつ手渡された。これからみんなでシューマンの銅像へ花を捧げに行くのである。シューマンの生家を出て、ぞろぞろと長い列を作りながら公園内のシューマンの銅像前へと歩いていく。

シューマンは椅子に腰かけ、左肘を背もたれに乗せ、その手で頭を押さえている。近くで見ると、その目は夢見るようにうっとりとしている。椅子の下には彼が文学青年であったことを物語るように、数冊の書物が積み上げられている。

皆、カーネーションをその銅像の前に捧げる。どのコンクールもそうであるが、このシューマンコンクールも彼の偉業を讃え、後世に永く伝えてゆくため行われるのである。シューマンを愛するこの土地の人たちが4年に一度の大きな行事として捉えていることがひしひしと伝わってくる。

夕食の後、オープニングコンサートがあるという。本選会場のコンツェルトハウス”ノイエ・ヴェルト”で、フィッシャー・ディスカウによるシューマンの歌曲が聴けるというのだ。

参加者全員にチケットが配られたのだが、ここでディスカウを聴けるなどとは夢にも思っていなかったのでとても感激した。

満員のホールで、自己の全てを音楽に捧げたようなディスカウの歌が聴衆を魅了し、アンコールは6曲、30分にも及んだ。このコンサートを聴くことができただけでも来た甲斐があったというものだ。

ホテルに戻ると演奏順が貼り出されていた。

第1次予選は1日7人ずつ6日間にわたる。結局受けるのは42名。

私は3日目に弾くことになった。

明日は様子を見に、何人か聴きに行ってみよう。

[6月2日]第1次予選始まる

ホテルで私と同室のAさんは、第1次予選1日目の今日演奏することになっている。予選はホテルから徒歩で20分くらいのゲヴァントハウスで行われる。

朝7時半から一人30分ずつリハーサルがあり、ピアノは舞台に2台置かれていて好きな方を選ぶことができる。

一台はスタインウェイ。もう一台は東ドイツのアウグスト・フェルスティン。

リハーサルから戻ったAさんに会場のことをきいてみると、残響も少なく部屋で弾いているよう、ピアノも両方ともあまり良くないとのことで、条件は良いとは言えないらしい。

審査は午後1時からだ。

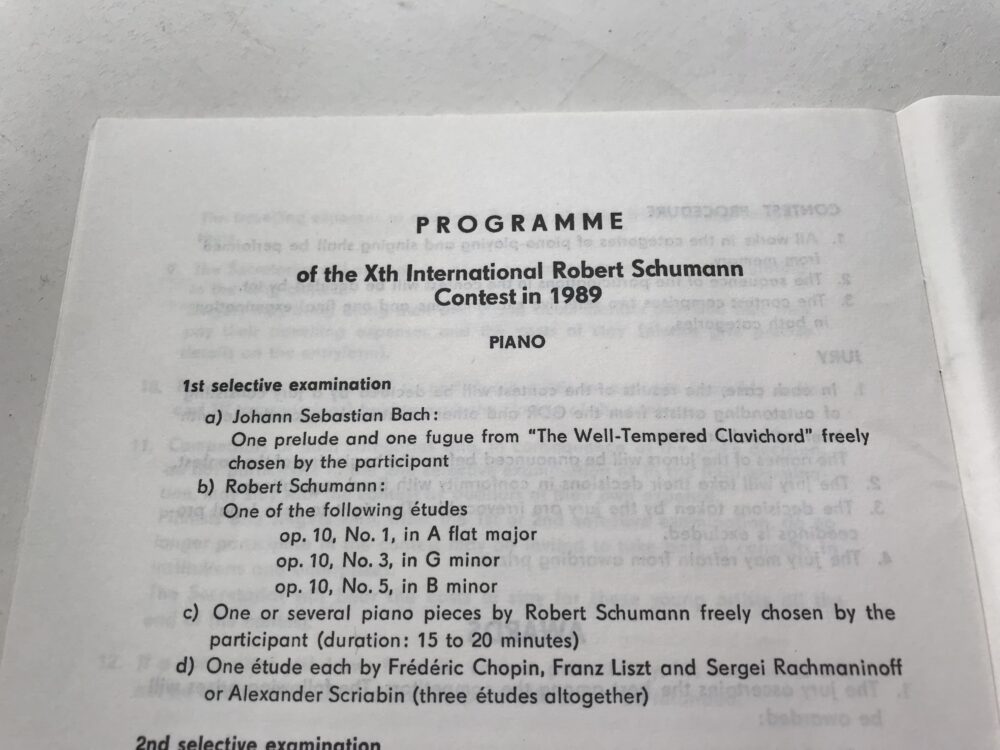

第1次予選では

・バッハの平均律クラヴィーア曲集より前奏曲とフーガ 任意の一曲

・シューマンのパガニーニのカプリスによる演奏会用練習曲1、3、5番より任意の一曲

・ショパ ンの練習曲一曲

・スクリャービンもしくはラフマニノフの練習曲一曲

・リストの練習曲一曲

・シューマンの15〜20分の曲

を弾かねばならない。全部で約35~40分のプログラムである。

短い曲を複数曲弾くのは、気分の入れ替えなどもあって結構難しい。

参考までにこの日は3人聴いてみたが、バッハがうまくても練習曲が今ひとつというようになかなか全部をうまく弾くのは容易ではないように思われた。

しかし、会場と音の具合がわかって少し安心した。明日は練習に打ち込もう。

[6月3日]眠れぬ夜

ツヴィッカウまで来る途中のミュンヘンで乗り換えの時、ホームの端から端までトランクを引っ張ったせいか、腕の筋肉痛が昨日今日と酷い。

天気が一日のうちに何度も変わる。いつも傘を持ち歩かなければならない。

ツヴィッカウは排気ガスが酷い。排気制限がないのか、物凄いガスが空気を汚す。

コンセルヴァトワールへの行き帰りはそろそろと気をつけて歩いている。

日本の何十年前という感じのポンコツ車(?)が勢いよく走っている中、事故に遭わないように、怪我をしないようにとても神経を使う。

コンセルヴァトワールでは時々良いピアノに巡り会える。

部屋番号18のピアノは古いけれどスタインウェイのO型で、その部屋を予約するために私は7時に早起きする。

ソ連の参加者で16才のメルニコフ(彼は3位に入賞した)にはお父さんが付き添っており、そのお父さんは毎朝6時半に起きて、ソ連の6人の参加者全員分の部屋の予約に行くのだ。

ソ連軍団(?)はあまり他の国の人と接触しない。食事も彼らだけで固まってとっている。メルニコフはパパ同伴だが、18才のミハイヨはママ同伴だ。何となく異様な感じ。

明日の本番を控えた私は今日は練習を終えたら早くベッドに入って休むつもりだった。

ところが同室のAさんが、今日弾く日本人のBさんの予選を聴きに行くと言って出ていったきり、夜11時になっても戻らない。9時半には終わっているので10時にはホテルへ戻って来られるはずなのに。

私は慣れない東ドイツの町でAさんの身に何か起こったのではないかとハラハラして眠るどころではなくなってしまった。眠らなくてはと思うのに神経が昂る。

結局Aさんは夜中の0時に「Bさんと飲んでたの」と、酔っ払いながら戻って来た。

不愉快極まりなかったが早く忘れようと布団にもぐった。

筋肉痛に街の排気ガスに寝不足・・・。とにかく明日いい状態にするには休養が必要だ。

いいことが起こっても悪いことが起こっても全て神様の計らいなのだと自分に言い聞かせながら寝付こうと努力した。どんなに状態が悪くても、明日は弾かなくてはならないのだ。

[6月4日]出番を迎える

今日は私の第一次予選だ。

朝8時半から30分のリハーサル。私の前に弾くソ連のスチコフと共に車に乗り込み、会場へ行く。

スチコフとは何も喋らない。

スチコフにはひとり男性が付き添って来ていて、楽屋でその人に「あなたは何を弾くのか」と尋ねられた。

その人に「あなたは彼のお父さんなのですか?」とドイツ語できくと、「うーん、そうだ」と言う。

てっきりそうだと思っていたら実は彼は審査員であるマリーニン教授だったのだ。

彼は片言のドイツ語しかわからず私の質問にも適当に答えていたのだろう。

スチコフはマリーニン教授の弟子でリハーサルから付き添われているのである。

スタインウェイを選んでリハーサルを終え、ホテルで休んだ。

食欲はないが一応食堂へ行ってみた。

最初は良かったが毎日毎日の肉にはうんざりしてきた。

とにかく野菜が少なく、付け合わせはトマト一切れ、菜葉一枚といった具合である。

その日私と食堂で同席した女性二人は声楽部門の参加者とその伴奏者であった。

彼女も今日が本番で私と同様食欲がなくため息ばかりついていた。

食堂ではピアノと声楽の参加者が一緒なので、みんながみんな競争相手というのではないせいか一種和やかな雰囲気があった。

私と彼女も互いの成功を祈りながら励まし合って別れた。

午後3時。私の出番である。私の名前と曲目が紹介された後、舞台への一歩を踏み出した。

今日は日曜日なのでお客さんも多い。

まさに全力投球の演奏だった。

いつも緊張すると満足に息ができない気がするが、今日は落ち着いていたようだ。

少し弾き急いだ感もあったけれど、何とか弾き切ることができた。

楽屋へ戻ると一人の男性に「あなたは本選までいくから頑張ってくださ い」と言われた。実は彼は調律師で、本選の時に「ほら、私の言ったとおりになったでしょう」と、にっこり笑って言われることになるのである。

まだ第一次予選はあと3日間もあるけれど、私は次の第二次予選をめざして練習することにした。

受かるかどうかはわからない。

でも受かった場合、次でまた良い演奏をするために望みを持って練習するのだ。

[6月5日]14才少年登場

今日は最年少の14才、スウェーデンからの少年が登場する。

ご両親と妹さんも来ており、まさに家族をあげての応援である。

まだ骨格も細く、つぶらな瞳が愛くるしい。

私より10才も年下だなんて信じられないけれど、最年少ということでとても注目されていた。

私は聴きに行かなかったが、友人の話によるとバッハなどは素晴らしく音楽的に弾いたのだが、他の曲では2回弾き直しをしてしまったそうだ。

しかし聴衆の反応も良く大きな喝采を受けたという。

少年は予選をパスできなかったが、もし力があれば又どこかのコンクールに出てくるに違いない。

ホテルの受け付けから電話があり、ラング先生から伝言があるとのこと。

行ってみると「あなたはいつ練習に行きますか?」と書かれたメモを渡された。

ラング先生もこのコンクールの審査員としていらしていたのだが、審査員と参加者がコンタクトを取るのはよろしくないと考え、接触を避けていたのだった。

私は返事を書いて、受け付けに言付けた。

[6月6日]ラング先生

ラング先生から部屋に電話がかかってきた。

私の第一次予選での演奏に大変感動したということだった。

そして私が練習に行くとき、付き添いたいと仰る。

審査は午後からなので、先生は午前中は自由なのである。

私は先生と共にコンセルヴァトワールまで歩いていった。

マリーニン教授が生徒の面倒を見ているようなので、審査員が参加者と接触しても問題ではないらしい。

まず審査員は個性を重要視しているのであなたの信じるよう、好きなように弾きなさい、と言われた。そして何か困ったことがあったらすぐ言いに来るように、とも。

先生はさりげなく私を励ましたかったのだろう。

車の多い通りを避けて教会の前を通り、木立ちの間を抜けてコンセルヴァトワールに着いたところで「それではまた、さようなら」と言って、来た道を戻っていかれた。

私は先生がレッスンをしよう、と仰るのではないかと内心恐れていたので、却ってポカンとしてしまった。そして気にかけてくださることを有り難く思った。

[6月7日]第一次予選最終日

今日は第一次予選の六日目、最終日である。

私の気持ちはもう第二次予選に向いているのに、未だに今日一次で弾く人がいるなんて信じられない気分だ。

食堂でいろいろな人と話をしているうちに、いつの間にか私の演奏を聴いて気に入ってくれ、私を応援してくれる”取り巻き”ができてきた。

一次予選の全員が弾き終えて今日は多分夜遅くに結果が発表されるだろう。

遅くまで今か今かと待っているのは嫌だったし、発表を見ても見なくても結果は変わらないのだからと思い、発表は明日の朝まで見ないことにしてベッドに入った。

[6月8日]15名が2次予選へ

朝、発表を見にホテルのロビーへ行くと、15名がパスしていた。

私の名前もあった。

ここでソ連5名、東ドイツ3名、フランス3名、日本2名、チェコ1名、ブルガリア1名となった。

このコンクールでは宿泊費、食費共にコンクール側が負担してくれる。

普通なら予選で落ちるとそれ以降は出してもらえない。

ところがこのコンクールでは、次に進めなかったコンテスタントのために病院や教会でのコンサートが企画され、そのコンサートに出演すればコンクール終了までの費用を一切合切負担してもらえるというのである。

なんと良心的なのだろう!

これほど事務的にも充実したコンクールは、他にもそうないに違いない。

今日はシューマンの誕生日で審査はお休みである。

夜にはコンツェルトハウスで演奏会が行われるそうだが、さすがにだんだん疲れが出てきたので私は聴きに行けない。

今晩はシューマンのオラトリオ「ばらの巡礼」が演奏されるそうだ。

[6月9日]第二次予選始まる

今日から3日間、第二次予選が行われる。一日5人ずつ、15人が登場する。

二次予選では1時間弱のプログラムを弾く。

ベートーヴェンのソナタより任意の一曲、シューマンの大曲一曲、参加者の自国の作曲家による現代曲一曲である。

私は二日目に弾くことになった。

10日程ホテル住まいが続くとだんだん疲れが出てきた。

いくら気をつけてはいても新しい環境に慣れるのには時間がかかるし、ちょうど10日くらい経つとどうしても疲れてくるものだということを身をもって感じていた。

早く寝ようと思っているのに、またAさんが戻って来ない。

二次予選を聴きに行って、また飲んでいるのだろうか?

今度は心配しなかったが、結局Aさんが戻ってきたのは午前2時半!で私はそれまで寝つけなかった。

私は神経質なタイプだが、Aさんは全くそうでないので、きっと私のような人間を理解できないのだろう。

私にとって大事な夜にまたしてもこんな目に遭うとは!

できることなら部屋を変えてもらおう・・・

そう思いながらやっと、午前3時過ぎ、眠りに落ちていった。

[6月10日]必死の2次予選

きょうは私の第2次予選で朝9時から30分間リハーサル。

あまり調子が良くないなぁと思いながら弾いていると、同じメロディーを後ろのピアノで弾くのが聞こえ、振り向くとラング先生がいらしていた。

先生もじっとしておられず来られたのだろうか?

「調子はどうだい?」ときかれたが、とにかく寝不足で腕の重い私である。

「よくありません」と答えると「そんなことはない。大丈夫だ、大丈夫だ」と励まされた。

私の次の参加者が病気で棄権したので、あと15分長くリハーサルができるという。

彼女は東ドイツの参加者で、一次予選ではしっかりしたテクニックで安定した演奏をきかせており、少々冷たい感じがするが有望な一人だと思っていたのでその棄権の知らせにはとても驚いた。

私は調子が悪いが彼女のように病気で棄権するのはさぞ無念であろう、と弾けるだけでも幸せなことだと思った。

午後の本番までにもう一度、コンセルヴァトワールでおさらいするつもりだった。

ところがいざピアノの前に座って弾いてみると腕が重い。

私は泣きたくなった。弾けないのだ。腕が重くて動かない!

ここで無理をして練習したら本番では全く弾けなくなってしまうかもしれない。

もう練習はせず本番にかけるしかない。

そう思って長い間ピアノの前にボーッと座っていた。

本当に何が起こるかわからない。

私はゆっくりゆっくりと、会場のゲヴァントハウスまで歩いて行った。

会場に着くと丁度私の前のスチコフが終わり、彼は広場でサインを求められているところだった。

果たして私は弾き終えることができるだろうか?

弾き出してみなければわからない。

弾けなければ途中で止めればいいのだ。

一次予選の時、闘志に満ちていたのとは全く違う状態だった。

午後2時半。私の出番である。

自然に、あるがままに・・・そう思って、弾き出した。

調子は良くなかったが止まりはしなかった。

私はシューマンのクライスレリアーナ、ベートーヴェンのソナタOp.101 、日本人作曲家の現代曲(間宮芳生先生のディフェレンシアス)という約55分のプログラムを弾き終えた。

聴衆は温かく、私は何度も舞台に呼び戻された。

聴衆に対して誠実でいられた!ベストは尽くすことができた!支えてくれた人たちへの感謝・・・そんな思いでいっぱいだった。

楽屋から出てくると数人にサインを求められた。

こちらでは日本人が珍しいのか、日本語で書いてくれと頼まれる。

事務局のハイデさんも聴きに来ていらして、えらく私の演奏を気に入ってくれた様子だった。

あまりに疲れていたので、ハイデさんに連れられて車に乗り込みホテルへ戻った。

たくさんの人から賛辞をもらったけれど、音の伸びは一次予選に比べれば良くなかったので意気揚々といった感じは全くなかった。

今日は腕を休ませなければならない。

夜の2人は私と同じ曲を弾くので聴きに行くことにした。

この2人の演奏を聴いて、疲れているのは私だけではないと思った。

2人とも男性だったが本当に辛そうだった。

私にはその気持ちがよくわかった。

みんな自分と闘っているのだ。

[6月12日]ファイナルに残る

昨日の夜出た2次予選通過者の発表を朝になってから見に行った。

本選出場者は6名。ソ連4名、フランス1名、そして私。私以外みんな男性である。

ここまで来られたことはとても嬉しかった。

今度はオーケストラと共演できるのである。

ただ、シューマンのコンチェルトは一度もオーケストラと共演したことがない。

そのことは不安だった。コンチェルトは経験がものをいうからだ。

今日はまた、審査なしのお休み日である。

本選に進めなかったコンテスタントのためにドレスデンへの日帰りバスツアーが企画されている。

私も行きたかったけれど、何よりもまず自分の体調を整えないといけないので行けずじまいだった。

今はもう一人部屋に移ったので落ち着けるが、今度の部屋は車がよりうるさく、その上トラックが通るたびに揺れるのだ。

しかし文句は言えない。

[6月13日]本選1日目

今日から本選だ。夜7時から2人ずつ、3日間に分けて行われる。

リハーサルは当日朝、1時間だけだ。

初日の今日は最初にソ連のスチコフ、そして私。

午前11時からオーケストラとのリハーサルが行われた。

指揮はアルブレヒト・ホフマン、オーケストラはツヴィッカウ市管弦楽団。

会場は予選と変わって、コンツェルトハウス”ノイエ・ヴェルト”である。

とても美しいホールだ。

ラング先生は昔、ここでシューマンのコンチェルトを弾かれたそうだ。

先生が弾いたホールで、同じピアノで、同じシューマンのコンチェルトを私が弾くのである。

会場に着くと「僕は行かないから、一人でやってごらんなさい」と仰っていたラング先生が、柱の陰に隠れるようにして先にいらしていた。

やっぱり心配になられたのだろう。

リハーサルは果たして、問題大ありだった。

録音したカセットテープをきいてみたら、物凄く速いテンポで弾いてしまっていた。

当の私はそれでいいと思ってどんどん速く弾くものだから、オーケストラを引っぱっていて全く酷いものだった。

ここからが勝負である。

私は体力を消耗しないように、また本番のピアノの鍵盤の感覚を忘れないように、もう練習はやめて、ひたすらその録音テープを5回も6回も聴いた。

頭の中で修正するのだ。

夜8時、出番だ。

楽屋で緊張していると、ラング先生がいらした。

「緊張しているのかい?あなたは音楽をするんだよ!」

舞台袖で私は、指揮者のホフマンさんに言った。

「私はあなたを信じます。とにかくコンビネーションを大切にしたい。」

リハーサルで勝手気ままに弾いたことが恥じられて仕方なかったのだった。

明るい舞台に、オーケストラの楽団員の間を縫うように出ていった。

私はリハーサルの時より遥かに良くオーケストラを聴きながら弾くことができた。

“一緒に音楽をする”ということを常に心がけた。

長いようで短い30分が終わった。

拍手が起こり、ヨーロッパでは気に入った時のお客さんの反応として足で床をバタバタ踏み鳴らすのだが、2度3度とカーテンコールに応えるたびに、それが地響きのように聞こえてきた。私は聴衆に受け入れられたのだった。

楽屋から出るとハイデさんが花を持って迎えに来てくださっていた。

これで用意したプログラムの全てを、私は弾き終えたのだ。

充実感があった。

[6月14日]本選2日目

今日は本選の2日目だ。

ソ連のミハイヨクとメルニコフが登場する。

ソ連勢は前もって国内予選を勝ち抜いてきた選抜メンバーなので強い。

しかし日本人が西洋音楽をやる際に一度は感じる血、伝統の違いのようなものがソ連の参加者にも当てはまるような気がしてきた。

ソ連のピアニストたちは自己主張が強く、アクのある演奏をするが、それがロシア的であり、時々これでもシューマンの音楽なのだろうかという印象がぬぐえない。

彼らを聴き進んでいくにつれて何か異質なものを感じるのは私だけだろうか。

そうはいっても、今日2番目に弾いた16才のメルニコフは才能の点では素晴らしいものを持ち合わせていたのは確かだ。

ソ連勢はお国の期待を背負って来ているし、もし成功すれば西側への進出も可能となるが、失敗した場合はそれからしばらく国内予選にも出ることができない。

たった一度の失敗によって才能の芽を摘まれてしまうこともあるわけだ。

それだけにみんな必死なのだ。

ソ連の参加者を見て私はとても厳しいものを感じたが、同時に寂しい気もした。

メルニコフは事務局が行ったインタビューの中で「どうしてこのコンクールに参加したのか」という問いに「勝ち抜くためです」と答えたという。

若い彼はこれから先、どんなふうに歩んでいくのだろうか。

それはそうと私はこの日、友人とライプツィッヒまでの日帰り小旅行を楽しんだのだった。ツヴィッカウからライプツィッヒまでは列車で1時間半。

ツヴィッカウに来て以来、ホテルとコンセルヴァトワールと会場の往復しかしていなかったので、これは有意義な旅行となった。

ライプツィッヒは東ドイツ第二の都市で、町の感じも近代的で明るかった。

私たちは駆け足で

バッハが晩年オルガニストと指揮者を兼任していたという聖トーマス教会(ここには祭壇前に彼の遺骨が眠っている)

若いゲーテが好んで通った酒場アウエルバッハス・ケラー

彼が法律を学んだというカール・マルクス大学

そしてゲヴァントハウスやオペラ座を見て回った。

昼食にはなんと日本料理店で久しぶりにお米を食べ、大感激したのだった。

[6月15日]本選最終日と結果

いよいよ本選最終日である。

今日はソ連のリャードフと、フランスのル・サージュが登場する。

リャードフはタチアナ・ニコライエワ先生の弟子で、私も期待して聴いていたのだが、第3楽章で思わぬハプニングが起こった。

弦が切れてしまったのである。

そこを弾くたびにジンジンと耳障りな音がする。

彼はソロが休みの間になんとかその切れた弦を引き抜こうと懸命になったが、そのために集中力が乱れ、思わぬミスが連発された。

それまで創造的な音楽を作っていた彼には悲運だった。

2人目はフランスのル・サージュ、24才である。

強烈というのではないが、努力の積み重ねを感じさせる誠実な演奏。

聴衆も好感を持ったのだろう、足をばたつかせて大喝采だった。

3日間にわたる6人の演奏がすべて終わった。

私と仲良しになった取り巻き応援団の皆は、ル・サージュと私が1、2位を争い、メルニコフが3位だろうと話している。

ホテルに戻って彼らとお茶を飲んだ。

レストランには審査員の先生方も次々とやってくる。

このコンクールでは審査員は点数を提出するだけで、実に単純明快、話し合いなどは一切ないそうで、誰が誰に何点を入れたかもわからないし、審査委員長が合計点を出すまで審査員自身も結果を知らないそうである。

1、2時間したら結果が出るだろう。

しばらくして、向こうの方がざわめき始めた。結果が食堂で発表されるらしい。

私を応援してくれた東ドイツのアルムートとオルトルンが、腰を上げない私を無理やり食堂へと引っぱっていく。

審査委員長から発表があった。

「ピアノ部門の1位は、フランスのエリック・ル・サージュ」

歓声が上がり、彼の取り巻き応援団は大変なはしゃぎようだ。

しばらくして落ち着いてから「2位は、日本のサチヨ・ヨネカーワ」と、私が呼ばれた。

アルムートとオルトルンは私を抱きしめ、ほっぺにキスをしてくれる。

「3位はソ連のアレクサンダー・メルニコフ」

16才の少年の顔があどけなく笑みに崩れた。

ここまでが入賞者で、あとの3人はディプロムを得ることになる。

4席目はミハイヨク、5席目はリャードフ、6席目はスチコフだった。

続いて声楽部門が男性部門、女性部門と発表され、特別に最優秀伴奏者賞が1人の女性伴奏ピアニストに与えられた。

ラング先生はどこ?

私は人をかき分けるようにしてラング先生のもとに歩み寄り、御礼を申し上げた。

先生はとても嬉しそうで「大成功おめでとう」と言ってくださった。

ラング先生はレッスンの際、物凄く厳しかった。

1小節弾いたところで「帰れ!」と楽譜を投げられたこともある。

感性が鋭く気性の激しい先生なので、レッスンに行くのは本当に怖かった。

しかしそんなことを乗り越えての今、私は先生に心から感謝した。

アルムートとオルトルンが、レストランで乾杯をしようと言う。

日本への国際電話をホテルの受け付けに頼むと、繋がったら知らせてくれるというので(1、2時間かかるそうなのである)5、6人集まって飲み始めた。

ラング先生もしばらくして我々に加わった。

ラング先生は審査委員長のツェヒリン教授から、私とル・サージュは1点差で、2人が3位以下を大きく離していたということを聞いたという。

よくコンクールで審査員に自分の先生がいると有利だといわれるが、今回ラング先生は自分の弟子だからといって私に甘い点を与えるということはしなかったのだそうだ。

というのは以前、あるコンクールで審査員が自分の弟子に特別よい点をつけ1位にしたが、その後大した活躍をしていないという例を知っており、審査員たるもの公平に審査をすべきだという信念を持っておられたからだ。しかし1点差!ちっ、と舌打ちされていらした。

また、私はそのとき初めて知って驚いたのだが、コンクール期間中にラング先生の奥様のお父様が亡くなられたとの連絡があったものの、先生はザルツブルグには帰らずここに留まって審査を続けられたのだそうだ。

私たちはその話を聞いてしんみりしてしまった。

アルムートはラング先生に感激して、ぜひ奨学金を得てモーツアルテウムの夏期講習に参加したいと夢を膨らませていた。(東ドイツ人が国外に出るのは大変困難なことなのである。)

1時間半程して日本に電話が繋がった。

ツヴィッカウから初めてかける家族への電話であった。

[6月16日]授賞式と記念演奏会

コンクールは終わったが、これから2回、受賞者記念演奏会が行われる。

今日は朝、そのリハーサルがある。

今晩の演奏会はTV録画されるらしい。

アルムートとオルトルンがいつも私に付き添って私の世話をしてくれる。

全く良い友達に巡り会えたものだ。

4時からシューマンハウスで授賞式が行われ、賞状とメダルと賞金を受け取った。

夜の記念演奏会は満員だった。

声楽とピアノの入賞者が3位から順に10分ずつ演奏する。

1位のル・サージュだけは最後にコンチェルトを弾けるのだ。

翌日も入りきらない聴衆のために記念演奏会が繰り返された。

ル・サージュは疲れが出たのか、2度とも傷のある演奏ではあったが、それでも好感のもてるものだった。

彼は今まで多くの国際コンクールに参加しており、経験も豊富で謙虚で明るい人柄からもこの先きっとこの1位という賞にふさわしいピアニストとして活躍するだろう。

[6月18日]賞金は物に変えて

全ての演奏会が終わり、次々と仲間が国に帰っていく。

私も本当は今日、ザルツブルクに戻るつもりだった。

ところが問題は賞金5000ドイツマルク。

両替もできなければ国外に持ち出すこともできないというのである。使い切るしかない。

あいにく今日は日曜日で、店はどこも閉まっている。

ル・サージュは昨日、楽譜屋で店が開けるくらいたくさんの楽譜を買ってフランスへ送ったという。

メルニコフは大量の靴を買っていた。

運営委員のハイン夫人に相談すると「何か買いたいものはありませんか?マイセンの陶器はどうですか?」と提案された。

マイセンの陶器・・・私は陶器がとても好きだし、早速それが欲しいと伝えた。

ところがマイセンの陶器はそこら辺ですぐに手に入るわけではないらしい。

ハイン夫人が四方八方に手を尽くしてくれ、明日の月曜日、わざわざ私一人のためにマイセンの工場へ車を一台走らせてくれることになった。

全くこのコンクール事務局はどこまで親切なのだろう!

それに加えてアルムートが、私が一人でホテルに残るのは可哀想だと、食事も一人でしなくてはいけないのは寂しいだろうと、月曜の朝まで私と一緒にいてくれるというのである。

彼女は東ベルリンで勉強していて、翌日東ベルリンに戻ったが、それまで私たちは湖でボートに乗ったりしていろいろお喋りを楽しんだのだった。

アルムートのお父さんは月1200マルク、お母さんは600マルクの収入があるという。

それで贅沢をしない程度に暮らしていけるというのだから、私が得た賞金は東ドイツの人たちの3ヶ月分くらいの生活費にあたるようだ。

コンクールが終わり、外部の人たちがホテルに出入りするようになってからはコンクール中の良い雰囲気が消滅してしまい味気なかったが、アルムートが私と共にいてくれることは心強かった。

[6月19日]マイセンへ行く

アルムートが朝早い列車で東ベルリンへ帰るのを見送りに行った。

東ドイツの人々は60才以上にならないと国外へ出られない。

出られることがあっても、それはかなり特別なことのようである。

私たちもまたいつ会えるかどうかわからないが、また是非会いたいと願いながらアルムートと別れた。

彼女は涙ぐんでいた。

さて、これからハイン夫人とマイセンまで行くのである。

マイセンはドレスデンから西北へ約20kmのところにあり、ツヴィッカウからは車で約2時間かかる。

頭の中できんきらきんの豪華な陶器がずらっと並んでいるのを想像していた私は、そのマイセンの店に着いた時、その小ささにすっかり驚いてしまった。

一体どこに陶器があるのかしらと店を見回さなければならないほど品物が少なかった。

ハイン夫人が前もって頼んでくれておいたらしく

「この子はシューマンコンクールで2位をとって、賞金でマイセンを買いに来たのですよ」と、まるで母親のように得意げに喋っている。

店長らしき人が「どうぞこちらへ」と事務室に案内してくれた。

そこにティーセット一式が置いてあり、「いかがですか?気に入りますか?」ときかれたのだが、たくさんの中から自分の気に入るものを選べるものだとばかり思っていたので私の口からは「他のも見せてください」という言葉が思わず出てしまった。

ところがその”他”はなかったのである。

店内に飾られている大きな花瓶などは売り物ではなく展示品だということ、そのティーセット一式はわざわざ私のために用意されたものだということがわかった。

東ドイツの人たちにも、マイセンは手に入りにくいものらしい。

高価ということもあるが、ほとんど輸出用で、また輸出される際には2、3倍に値段が上がってしまうらしい。

結局私はその店で「私のために用意された全て」を買い込んだ。

ハイン夫人は、あなたは本当にいい買い物をしたわと、満足げであった。

こうして私は貴重なマイセンの陶器を手に入れることができたのである。

どれもこれも縁に金がぶ厚くたっぷりと塗られている。

3枚のうちの2枚の皿は東洋的な図柄で、柿右衛門の影響が見られる。

思いも寄らないものが私の手に転がり込んできたという感じだった。

1枚の皿をラング先生にプレゼントすることにして、その他は家族へのお土産となった。

[6月20日]帰宅

とうとうツヴィッカウを発つ日になった。

私が一番最後の旅立ち人となったのだった。

ハイデさんとハイン夫人が駅まで見送りに来てくださった。

手厚いもてなしを受け、私は感激しっぱなしであった。

こうしてシューマンコンクールは終わった。

コンクールは絶対的なものではなく、一時の出来事である。

運良く賞に入れても、そこで努力をやめてはいけない。

芸術の道は果てしなく続いている。

夕刻、ザルツブルクに到着すると、町は私が出発した時と同じ表情で何事もなかったかのように私を待っていた。

また新たに勉強の日々が始まる。

私は二週間後に、マイセンの陶器を携えて、日本に一時帰国した。

おわり

追記 この記事は1989年の秋に書いたものです。